古琴是中國古老的彈撥樂器。古琴在古代被稱為”琴”或”瑤琴”,它的歷史非常悠久,遠在3000多年前的周代,中華民族的祖先就已經創制了古琴。在中國古代文獻《詩經》、《左傳》、《國語》、《呂氏春秋》等都有記載。

古琴的造型精美,音色圓潤清脆,音響細膩,豐富多變。古人演奏古琴,非常講究。演奏之前,要沐浴更衣,點上香柱,然後雙腿盤坐,把琴放在腿上或桌上演奏。鼓琴時,用左手撥彈琴弦,右手按弦取音,演奏時完全靠琴徽來標記,音準要求非常嚴格。

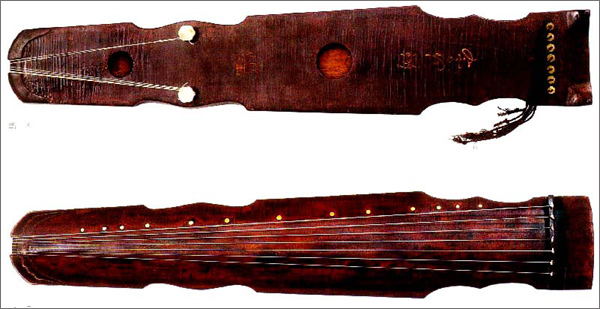

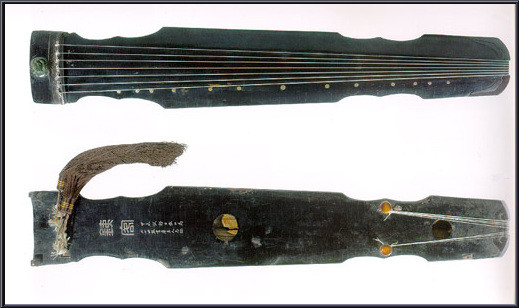

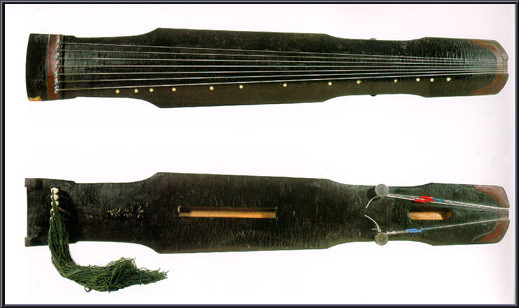

古琴整體是一扁長形音箱,長約130釐米,寬約20釐米,厚約5釐米。面板又稱琴面,是一塊長形木板,表面呈拱形,琴首一端開有穿弦孔,琴尾為橢圓形,在項、腰處兩旁有月牙形或呈方折凹人。底板又稱琴底,形狀與面板相同但不作拱形,是在整塊木料下半部挖出琴的腹腔。底板開兩個出音孔,稱龍池、鳳沼,腰中近邊處設兩個足孔,上安兩足,稱頌足。面、底板膠合成琴身,在琴首裏面粘有舌形木板,構成與琴腹相隔的空間,叫作舌穴。面板背部設音梁,又稱項實。琴腹中有兩個音柱,稱天柱和地柱。弦軸又稱琴珍,多為圓形或瓜棱形,中空(穿弦用),琴弦由絲絨繩系住拴繞於琴軫上。琴弦用絲制纏弦。岳山鑲嵌於面板首部,也開有穿弦孔。底板上有四個琴腳,琴首部兩個叫鳧掌,琴尾部兩個叫焦尾下貼,起墊平琴身的作用。面板上嵌有十三個螺鈿或玉石製作的徽,用以標記音位。

古琴造型優美,常見的為伏羲式、仲尼式、連珠式、落霞式、月型式等。主要是依琴體的項、腰形制的不同而有所區分。琴漆有斷紋,它是古琴年代久遠的標誌。由於長期演奏的振動和木質、漆底的不同,可形成多種斷紋,如梅花斷、牛毛斷、蛇腹斷、冰裂斷、龜紋等。有斷紋的琴,琴音透澈、外表美觀,所以更為名貴。

演奏時,將琴置於桌上,右手撥彈琴弦、左手按弦取音。古琴的音域為四個八度零兩個音。有散音七個、泛音九十一個、技音一百四十七個。

演奏技法繁多,右手有托、擘、抹、挑、勾、剔、打、摘、輪、撥刺、撮¯滾拂等;左手有吟、猱,綽、注、撞、進複、退複、起等……

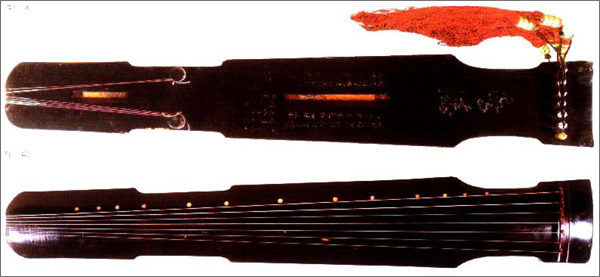

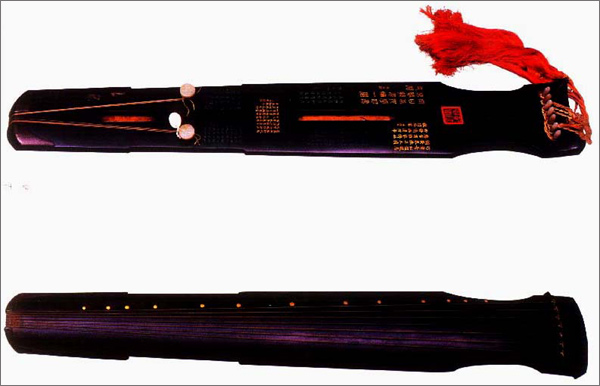

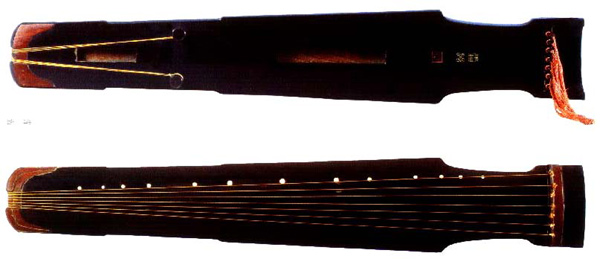

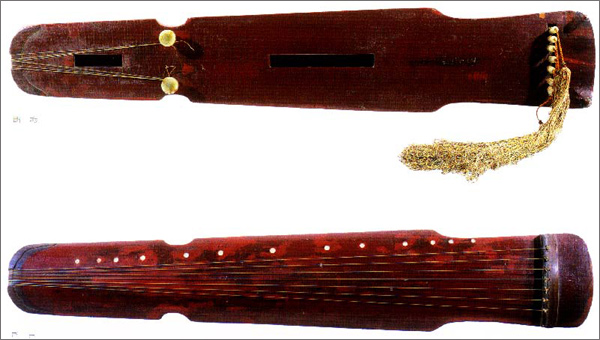

名琴欣賞(此不詳記形式年代,以免謬誤)

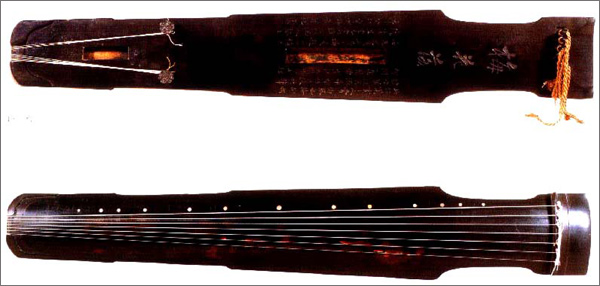

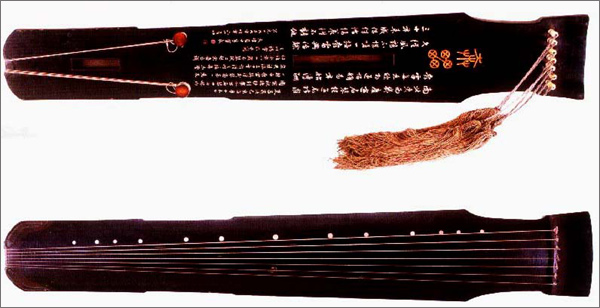

九霄环佩 – 简介

九霄环佩,是唐朝开元年间四川制琴世家雷氏第一代雷威制作,据考是公元756年唐玄宗李隆基第三子唐肃宗继位大典上所使用。

全世界只有不到20把唐代古琴传世,其中名为“九霄环佩”者四把,一在北京故宫博物院,一在中国历史博物馆,一在辽宁省博物馆,一为何作如收藏。

唐琴“九霄环佩”属于国家一级文物,到2012年已经有1250年的历史,在仅存的约20把唐琴中,有明确年款的比较少,而且这把琴通过年款可以证明它是皇家而非民间之物,这就更显珍贵。

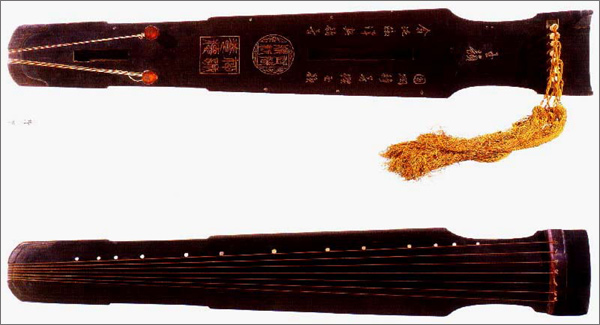

北京故宮博物院藏的形容如下:

「九霄環佩琴形制渾厚,作圓首與內收雙連弧形腰,相傳為“伏羲式”,比明刻本《古琴圖式》多一內收弧形。琴以梧桐作面,杉木為底,通體髹紫漆,多處跦漆修補,發小蛇腹斷紋,純鹿角灰胎顯現于磨平之斷紋處,鹿角灰胎下用葛布為底。琴通長124.5厘米,肩寬21厘米,尾寬15.5厘米,厚5.4厘米,底厚1.5厘米。龍均作扁圓形,貼格為一條桐木薄片接口于右側當中。腹內納音微隆起,當地沼處復凹下呈圓底溝狀,深度約2厘米,寬3厘米,通貫于納音的始終。琴背池上方刻篆書“九霄環佩”4字,池下方刻篆文“包含”大印一方,池右刻“超跡蒼霄,逍遙太極。鳳沼上方刻“三唐琴榭”橢圓印,下方刻“楚園藏琴”印一方。腹內左側刻寸許楷書款“開元癸丑三年斫”7字。以上銘刻中“九霄環佩”及“包含”印為同時舊刻,蘇、黃題跋及腹款均系后刻。琴首下一雙護軫為紫檀木所作,據廣陵派古琴家徐祺《五知齋琴語》所述,當為清康熙年間所裝。“詩夢齋”為清末北京著名古琴家葉赫那拉佛尼音布的別號。“三唐琴謝”和“楚園”均為清末貴池劉世珩的別號。

這張琴聲音溫勁松透,純粹完美,形制極渾厚古樸,自清末以來即為古琴家所仰慕的重器、被視為“鼎鼎唐物”和“仙品”。因為它在傳世唐琴中最為獨特,最為古老,聲音更是完美盡善,所以成為舉國知名的瑰寶。現藏于故宮博物院。 」

传承

“九霄环佩”琴继佛氏之后,大约在1920年左右被逊清宗室红豆馆主溥侗所得。其后傅侗举家南迁移居沪上,“九霄环佩”亦随之南徙,遂成为上海琴坛名器,被收藏家刘世珩所得。

1953年,经郑振铎提出,国家文物局由刘氏后人手中以重金购得,并转交故宫博物院。

制造者考证

已故的古琴家李伯仁在《玄楼弦外录》中就提出“九霄环佩”是唐朝的雷琴。现代音乐史家杨荫浏先生在《中国音乐史稿》中,也十分明确地把“九霄环佩”定为雷琴。

四川雷氏造琴,相继了三代人,计有雷绍、雷霄、雷震、雷威、雷俨、雷文、雷珏、雷会、雷迅9人。其造琴活动从开元起到开成止,前后约120多年,经历了盛唐、中唐、晚唐3个历史时期。从《陈氏乐书》、《琴苑要录》所记可知,霞氏的绍、霄、震、威、俨5人为盛唐开元间人,属于雷氏的第一代。

作品特点:雷威所作之琴,并不拘泥于必须用梧桐、梓木,而是以峨眉松之良者为之,只部分使用桐木,却比桐木制作的还要好。在此最早提出杉木制琴的向题,最著名之古琴应该是“旧藏佛氏著名唐琴九霄环佩”,最著名的制琴大家所制之琴,只有盛唐雷威所制的《云烟过眼录》著录的“春雷”琴,才是杉木所制而池沼间表以桐木的。峨眉松,实质是杉木,这是盛唐雷威制琴的第一个特点。

雷威琴在槽腹制作上也与众不同。从“九霄环佩”与“春雷”两琴的纳音来看,都是在稍稍高的纳音中间,开出一条约五分深、一寸宽、通贯于纳音始终的圆沟。它既未增加琴面的厚度影响发音,又使龙池凤沼两个出音孔变得稍稍狭隘,借以延长共鸣箱中余音的扩散。这是雷威制琴的第二个特点。

规格

刻文

琴背池上方刻篆书“九霄环佩”4字,池下方刻篆文“包含”大印一方,池右刻“超迹苍霄,逍遥太极。庭坚”行书10字,左刻“冷然希太古,诗梦斋珍藏”行书10字及“诗梦斋印”一方。

在琴足上方刻“霭霭春风细,琅琅环佩音。垂帘新燕语,苍海老龙吟。苏轼记”楷书23字。

凤沼上方刻“三唐琴榭”椭圆印,下方刻“楚园藏琴”印一方。腹内左侧刻寸许楷书款“开元癸丑三年斫”7字。以上铭刻中“九霄环佩”及“包含”印为同时旧刻,苏、黄题跋及腹款均系后刻。

琴首下一双护轸为紫檀木所作,据广陵派古琴家徐祺《五知斋琴语》所述,当为清康熙年间所装。“诗梦斋”为清末北京著名古琴家叶赫那拉佛尼音布的别号。“三唐琴谢”和“楚园”均为清末贵池刘世珩的别号。

音韵

古琴大师、中央音乐学院教授李祥霆称该琴松透、恬静、圆润、雄伟、沉厚、悠远、神奇。其高八度比低八度还要宽和厚。

“九霄环佩”琴在清代末年就是北京琴坛的一件重器,当时对这张琴的品评,留下文字记述的共有3人。

第一个是佛尼音布,得到这张琴后,就刻上了“冷然希太古”的评语。

第二人是清代的大琴学家杨时百,他非常赞赏这张唐琴,对其爱慕殷切之情清楚地表露于著作之中。在《琴粹》中说:“欧阳公之琴记,唐琴在北宋时已不可多得,况更历千年乎?宜乎今日唐琴如凤毛麟角也。近时都下收藏家仅……佛君诗梦之九霄环佩,其声音木质定为唐物无疑。……其余予收藏及所见虽不乏良材,要不能与数琴埒。”

第三人是清代藏有“飞泉”、“独幽”两张唐琴的李伯仁,李伯仁为大琴学家杨宗稷弟子,杨氏将“飞泉”、“独幽”二琴定为“鸿宝”,而拥有两张“鸿宝”的李氏却将“九霄环佩”奉为“仙品”。

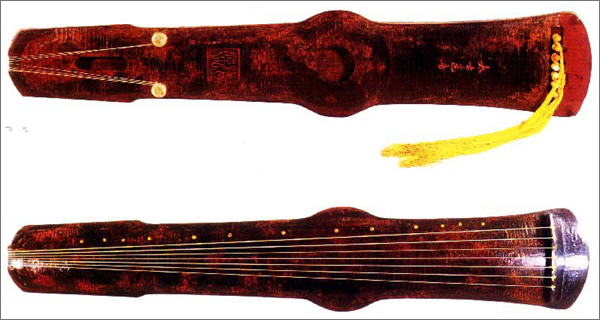

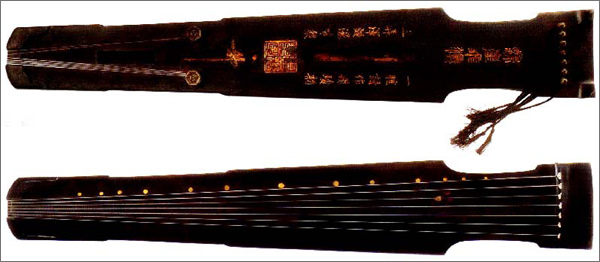

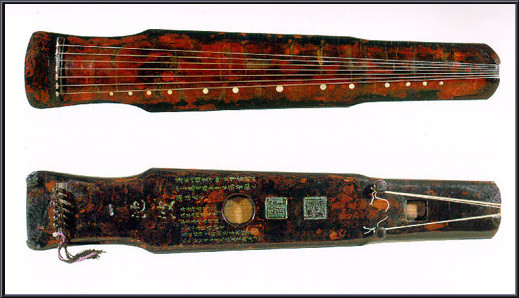

古琴:明/寒泉漱石.仲尼式 此琴全长121厘米,制于明嘉靖六年。这张古琴琴背面龙池两侧刻有四句诗:“声非郑卫,音杳筝琶。悠然太古,吟啸烟霞”,落款是“板桥”。专家们在仔细鉴定后认为,这张琴是明代杨继盛所制,后被清代著名书画家、扬州八怪之一郑板桥珍藏,诗句和琴名均出自板桥之手,笔体是典型的郑氏风格。

古琴-驚濤

古琴-清籟

古琴-雙鴻

古琴-神農式-正吟

古琴-神農式-玉壺冰

古琴-玉韻

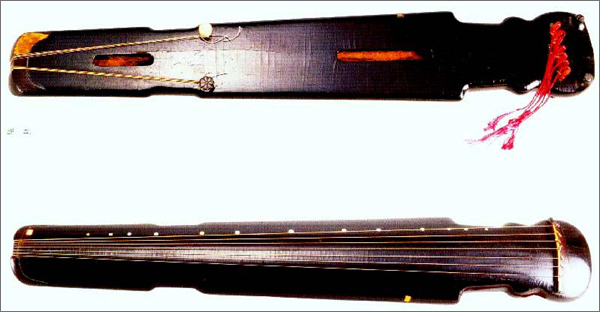

古琴-連珠式-春雷

古琴-月琴式-太古遺音(月琴式相傳是師曠創制,因此有作師曠式)

古琴-雲泉

古琴-萬壑松

古琴-梅花落

古琴-懸崖飛瀑

古琴-海月清輝

古琴-飛瀑連珠

古琴-鳳勢式-(?)

古琴-仲尼式-奔雷

古琴-神農式-一池波

古琴-大聖遺音

古琴-仲尼式-高山流水

古琴-亞額式-無名宋琴

古琴-靈機式-無名明琴

祝公望琴·焦叶式·明代

鶴鳴秋月琴•鶴鳴秋月式•明代

鐵客琴•鳳勢式•宋代

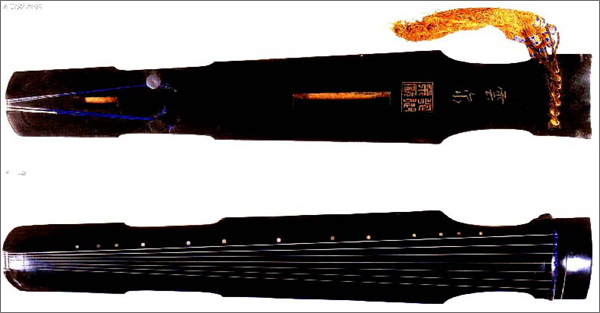

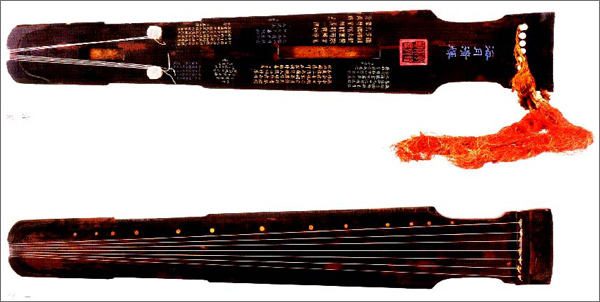

老龍吟琴•響泉式•唐代

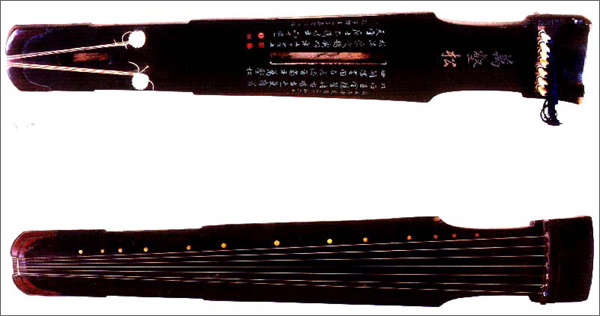

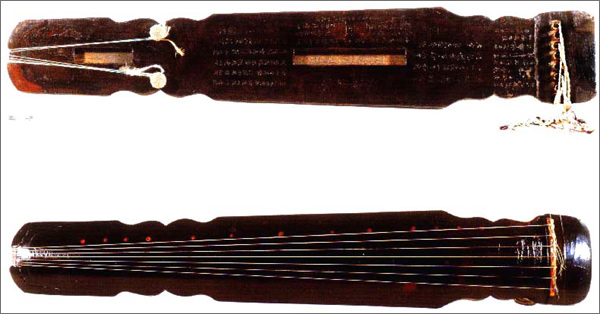

飛泉琴•連珠式•唐代

壑雷琴•落霞式•明代

混沌材琴•伶官式•宋代

中和琴·列子式·明代

資料參考

http://www.wulin.hk/Famous_Guqins.htm

http://ljzlcl.blog.163.com/blog/static/96661236201110280391201/

歷代琴式http://www.choifookkee.com.hk/

古琴的音樂意境(葉明媚)

中國藝術舉凡繪畫、詩詞、音樂、舞蹈、園林,甚至盆景都講求“意境”,並以此為最高的審美準則。意境一詞最早由王國維在《人間詞話》中標舉,他說:“古今詞人格調之高,無如白石。惜不於意境上用力,故覺無言外之味,弦外之響,終不能與于第一流之作者也。”“意境”包括了“意”,即:藝術家主觀情感的流露,和“境”,即:外在社會環境或自然環境的反映、再現。這種情境相融的境界蘊涵著無窮之味和不盡之意,使人回味,使人流連忘返。所以稱之為“言外之味”和“弦外之響”,因為“言外”和“弦外”是超越物化層面之上不受現實羈絆的精神境界,因而天地廣闊、空靈、無限和容攝萬有。簡括地說:意境是心物、主客、內涵和形式的完美統一,更著重以虛涵實、實中見虛,有著無限和深遠的特徵。意境實為中國一個極富民族特色的獨特美學範疇。

中國的古琴主要為文人雅士的樂器,屬自娛的室內雅樂,所以追求的正是弦外之音的深邃意境。“意”的概念在琴學中的運用大概始於漢代。《淮南子》說:“瞽師放意相物,寫神愈午,而形諸於弦者,兄不能以喻弟。”《風俗通》亦說:“伯牙鼓琴,鍾子期聽之,而意在高山……傾之間,而意在流水”,“及其所通達而用事,則著之於琴以抒其意。”“意在高山”、“意在流水”、“抒其意”,可見琴是作為一種寄意的精神境界的搭掛。

古琴音樂主要融儒、道二家思想的影響,因後者以逍遙的目光觀宇宙,因而在藝術實踐上影響尤深。無論古琴的曲目、音色、音樂結構、彈奏姿勢等不同層面,均反映出一種清和淡雅、溫柔敦厚、偏向優雅恬靜的風格。“和雅”和“清淡”可說是琴樂一直以來所標榜上午審美情趣和理想風格,於此亦可見儒道哲學在音樂審美中的體現。這種風格所追求的意境自然是一種恬逸、閒適、虛靜、深靜和幽遠的境界。因為能虛、能靜,因而同時能深和遠。深遠則能容攝萬有,羅萬象於胸中,可見琴樂意境所強調者是一種無限和深微的境界。這種境界的至極之處是只可意會不可言傳的,正是所謂“弦外之音”、“韻外之致”、“味外之旨”。古琴中最為重要的一部美學論著,明代徐 的《溪山琴況》中形容這種境界為:“其無盡藏,不可思議。”;“琴中有無限滋味,玩之不竭”;“迂回曲折,疏而實密,抑揚起伏,斷而複聯,此皆以音之精義,而應乎意之深微也。”這種境界的落實則為一種絕去塵囂、遺世獨立的希夷境界,如:“深山邃穀,老木寒泉”;“山靜秋鳴,月高林表”;“松風遠拂,石澗流寒”;“山居深靜,林木扶蘇”。

琴樂的境界是“無盡”、“無限”、“深微”、“不竭”的,以最少的聲音物質來表現最豐富的精神內涵,所以琴聲音淡、聲稀,琴意得之於弦外,正是言有盡而意無窮。陶淵明之“但識琴中趣,何勞弦上音”,正是將琴樂之重意、重弦外之音的思想推至窮極的哲學思維。沈括評北宋琴僧義海為:“海之藝不在於聲,其意韻蕭然,得於聲外”。古琴是偏向靜態之美的藝術,因此彈琴要講求幽靜的外在環境於閒適內在心境的配合,方可追求琴曲中心物相合、主客和一的藝術境界。

琴樂既重意、重意境,而又以幽靜深遠者為高,其表達手法則以借景抒情和托物言志為主。民初琴家楊宗稷謂琴曲的藝術表現手法為“擬聲、象形、會意”三類。會意是統率著擬聲和象形的,因為後二者仍未脫離音樂的表面物化形態,必須提升至會意才是最終階段。“意”是抽象的主觀精神境界,所以無限和空靈。琴曲之不重直接的擬聲和間接的象形而重融情入景、情景相融的借景抒情,就是中國藝術虛實對立統一手法的運用,和“融實入虛”、“虛實相涵”自然宇宙觀之體現。情景相融才能虛實如一,才能借有限之物質表達空靈和幽遠之致,“以音之精義應乎意之深微”,聽之使人悠然意遠。琴曲中擬聲之作多隻取其意以抒胸中對自然向慕之情,而少有實質模擬者。

琴樂重意,故於音樂實踐上富散板、緩起、入慢等特色,又以句為單位配合人之天然呼吸,體現人內在情感的節奏和時值變化。琴曲中多用吟猱微弱之振動以表達人內心深厚的情感和生理基礎之氣。琴樂所反映者多為模擬天籟之生機不息和變化,如:“流水”、“平沙落雁”、“唉乃”,或抒情之作如“陽關三疊”、“憶故人”等,多景中含情或情中寓景,使人之精神有所寄和有所遊,意有所會。

為了追求和表現高逸、深遠的意境,琴樂強調“音至於遠,境入希夷”的境界。這種境界恰與“俗樂” 的繁聲促調對立。相反地,琴樂以清遠古淡為美,因而琴樂的特色往往是“曲淡節稀聲不多”的。樣的琴樂雖不一定能觸人之耳,但卻能感人之心。因為有了這種和淡、恬淡、靜淡和古淡的審美意識,因此琴曲中較為“繁手淫聲”的都被一些保守的琴家視為異端。

琴曲“孤高岑寂”、“淡而會心”,具含蓄之美,因而其意境深遠,非長時間的修養難有深刻體會。其意境之空靈跌盪與禪之直抒性靈竟不謀而合。禪之最高境界為不立文字和當下了悟,此實為最虛、最靈動之化境。音樂本身本不需借助文字說明而明心見性的,琴樂所追求意境之深、之遠、之靜是必須講求與心之虛靜相配合,能達此,可說是到達禪的境界,此之所以琴亦有琴道、琴禪之稱。